Ein junges Rotmilan-Weibchen macht sich wie viele seiner Artgenossen Anfang Oktober auf den Weg nach Süden. Das Besondere an diesem Vogel: Es trägt einen Sender der Schweizerischen Vogelwarte, der permanent seine Position übermittelt. Was die Projektbetreuer da zu sehen bekommen, lässt staunen. Rotmilane ziehen als Segler in der Regel über Land, wo sie genügend Aufwinde finden, und queren das Meer an möglichst engen Stellen. Nicht dieser Vogel: Er fliegt insgesamt 950 Kilometer über das offene Meer. Für uns war sofort klar: Das muss mit besonderen Wetterbedingungen zusammenhängen.

Wer schon mal länger Rotmilane beobachtet hat, weiss es: Sie ziehen bei der Nahrungssuche oft minutenlang ihre Kreise, fast ohne mit den Flügeln zu schlagen. Wie alle grösseren Greifvögel, aber auch Störche, sind sie ausgesprochene Gleitsegler, die den Aufwind nutzen, um an Höhe zu gewinnen. Um sich zu verlagern, steigen sie im Aufwind in die Höhe, um dann im Gleitflug mit nur wenigen Flügelschlägen zum nächsten Aufwindschlauch zu gelangen. So sparen sie auch auf dem Zug viel Energie. Besonders gute Aufwinde finden sie über Land bei sonnigen Verhältnissen, oder wenn Winde von Bergen zum Aufsteigen gezwungen werden. Über kaltem Wasser hingegen sinkt die Luft meistens ab, daher meiden solche Vögel grosse Wasserflächen. Für den Zug nach Afrika benutzen sie bevorzugt Meerengen wie jene von Gibraltar, den Bosporus oder machen Insel-Hopping über Sizilien, Malta und Lampedusa. Notfalls wird auch mal auf einem Schiff gelandet, um etwas zu ruhen. Ein Flug über weite Meeresflächen endet wegen Erschöpfung meistens tödlich. Der Instinkt, grosse Wasserflächen zu meiden, ist den Vögeln angeboren, genauso wie die Zugrichtung nach Süden, Südwesten oder Südosten, je nach Herkunftsgebiet.

Um das Zugverhalten der Vögel zu erforschen, wurde in den letzten Jahren der Fortschritt der Technik genutzt. Geolokatoren und GPS-Empfänger sind mittlerweile so klein und leicht, dass sie sogar an Kleinvögeln angebracht werden können. Grössere Vögel wie Milane sind dazu aber besonders geeignet. Ein Projekt der Schweizerischen Vogelwarte hat sich der Rotmilane angenommen. Dabei sind nicht nur die Zugwege von Interesse, sondern auch das Verhalten bei der Reviersuche, oder wie viele Rotmilane überhaupt noch ziehen: Angesichts der zunehmend milderen Winter in Mitteleuropa haben sie nämlich vermehrt Chancen, die kalte Jahreszeit hier zu überleben und sichern sich hiermit einen Vorteil bei der Revierbesetzung im Frühling. Jungvögel ohne Erfahrung folgen aber meistens noch ihrem angeborenen Zugdrang nach Süden, bzw. aus der Schweiz bevorzugt nach Südwesten in Richtung Spanien. So auch dieser Vogel, ein junges Weibchen aus der Westschweiz:

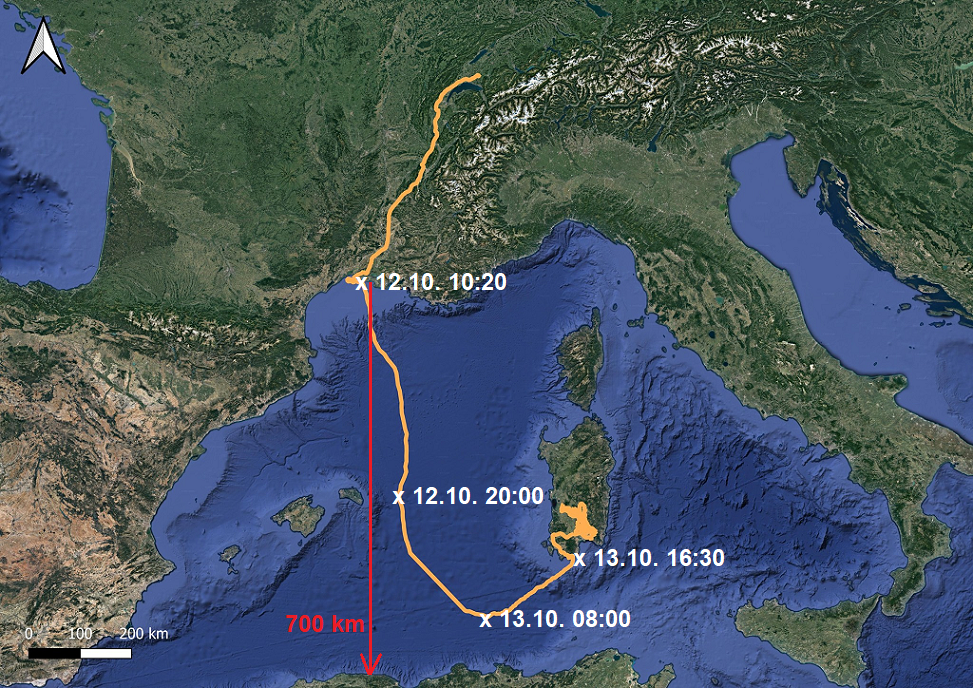

Von der Schweizerischen Vogelwarte aufgezeichnete Flugroute, ergänzt mit einigen Daten

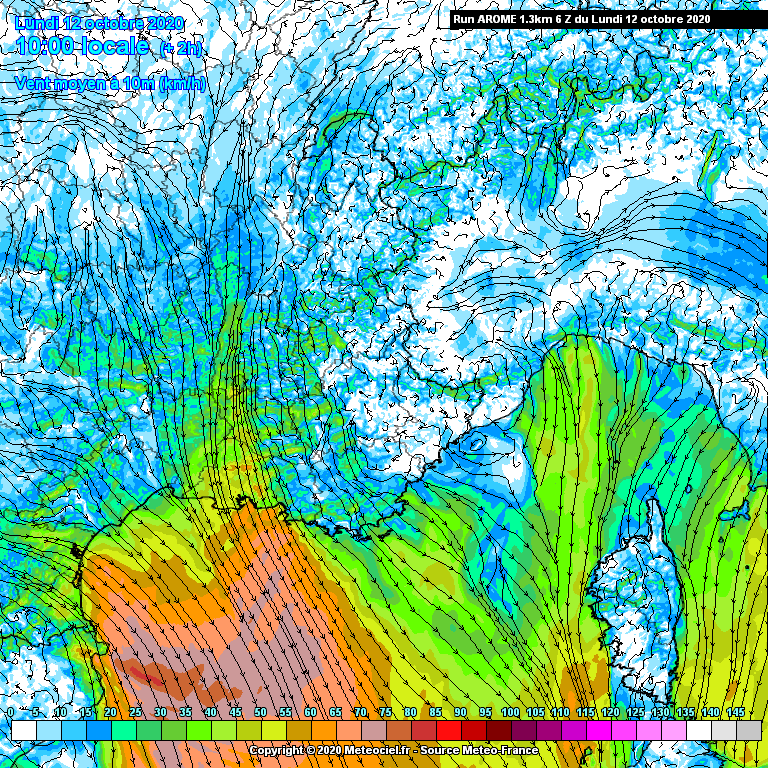

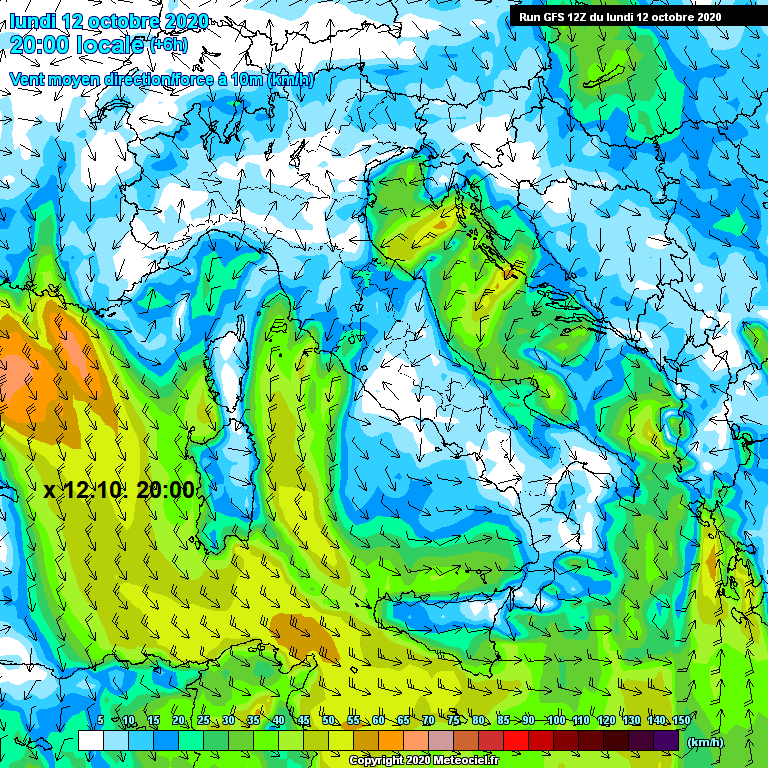

Anfang Oktober während eines ersten vorwinterlichen Kaltlufteinbruchs macht sich der Vogel auf den Weg nach Süden, wo er am 12. Oktober in der Camargue offenbar kurz rastet und nach Nahrung sucht, worauf das Fadenknäuel dort schliessen lässt. So weit alles normal, die meisten Vögel ziehen danach der spanischen Küste entlang weiter nach Süden bis Südwesten. Die Wetterbedingungen in der Camargue am 12. Oktober sind jedoch speziell: Es herrscht starker Mistral:

Die der Position des Vogels am nächsten gelegene vollwertige Wetterstation von MétéoFrance am Armeeflugplatz Istres meldet Sturmböen aus Nord von 80 bis 107 km/h, eine Temperatur von 13 °C und eine Sichtweite von 10 Kilometern. Der Mittelwind beträgt 10 Meter über Boden 50 km/h. Die Radiosondierung von Nimes am Mittag (dabei steigt ein Ballon mit einem Gerät auf, das permanent alle wichtigen Wetterdaten bis in etwa 30 km Höhe aufzeichnet und an die Bodenstation übermittelt) misst in 200 m Höhe einen Mittelwind von 70 km/h. Ein Mensch, der in einem Gasballon das Mittelmeer überqueren möchte (ja solche verrückten Leute gibt’s! ;-) ) rechnet nun aus, dass er in etwa zehn Stunden die algerische Küste erreichen könnte. Ein solcher Mensch ist aber in der Regel auch mit Verstand ausgerüstet und vertraut sein Leben professioneller Beratung an: Die Meteorologin wird ihm erklären, dass der Wind durch das Auffächern über dem Meer an Kraft verliert und irgendwo auch die Richtung ändern wird. Doch welche Überlegungen trifft ein Rotmilan, der erstmals diese Reise unternimmt und an die Küste gelangt? Gar keine. Er vertraut seinem Instinkt, der ihm sagt: Offenes Wasser ist gefährlich! Er folgt der Küstenlinie, oder er landet, wenn er kann. Und da sind wir beim springenden Punkt: Angesichts der oben geschilderten Verhältnisse dürfte der noch unerfahrene Vogel nicht freiwillig aufs Meer geflogen sein, sondern wurde schlicht vom Sturm hinausgetrieben. Gegen 50-70 km/h Mittelwind kommt auch der stärkste Vogel auf Dauer nicht an.

Ein solcher Unfall wäre eigentlich das Todesurteil für einen Milan. Paradoxerweise rettet ihm aber die Wetterlage, die ihn in diese missliche Lage gebracht hat, auch das Leben. Dazu müssen wir ein bisschen ins Detail gehen:

Hier sehen wir die Wassertemperaturen vom 12.10.2020, ermittelt durch Satellitendaten. An der Küste des Löwengolfs beträgt die Temperatur des durch den Sturm aufgewühlten Wassers etwa 16 Grad (290 Kelvin = 17 Grad), das ist gleich warm wie die Lufttemperatur an Land über Mittag des fraglichen Zeitpunkts. Die Messung der bereits oben erwähnten Radiosondierung zeigt eine permanente Temperaturabnahme mit der Höhe von 1 Grad pro 100 Meter, sodass in etwa 1500 m Höhe knapp null Grad erreicht werden. Das ist sehr kühl für diese Gegend zu dieser Jahreszeit und eine Folge der starken Nordströmung, welche Polarluft seit einigen Tagen weit nach Süden transportiert. Hier die Verteilung der Lufttemperatur in rund 1500 m zu besagtem Zeitpunkt:

Da warme Luft leichter ist als kalte, steigt ein Luftpaket umso schneller in Höhe, je grösser die Temperaturabnahme mit der Höhe ist. 1 Grad pro 100 Meter entspricht einem trockenadiabatischen Gradienten, wie er im Sommerhalbjahr über Land an einem sonnigen Tag üblich ist. Und wie wir aufgrund der Wassertemperaturkarte und der Luftmassenkarte in 1500 m errechnen können, nimmt dieser Gradient auf dem offenen Meer zu, weil die Wassertemperatur nach Süden stärker zunimmt als die Lufttemperatur. Das ist die Rettung für unser abenteuerlustiges Rotmilan-Weibchen: Dank der aussergewöhnlichen Wetterlage herrschen auch über dem Meer genügend starke Aufwinde, um den Vogel in der Luft zu halten.

Als die Sonne untergeht, befindet sich der Vogel 65 km östlich von Menorca:

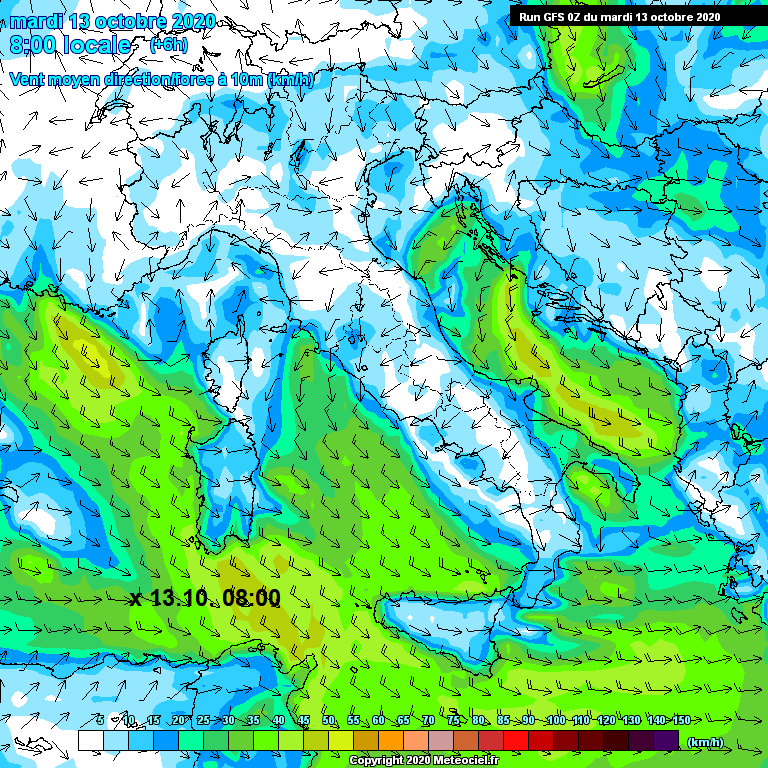

Der Wind weht jetzt aus Nordwest mit einer mittleren Geschwindigkeit von 45 km/h: Keine Chance, die Balearischen Inseln bei diesen Windverhältnissen anzusteuern. Die rettende algerische Küste ist noch 400 km entfernt. Wir merken: Wie bereits beim Start in der Camargue sind auch jetzt immer noch knapp zehn Stunden Flug zu erwarten. Die wärmende Sonne ist weg, doch unser Rotmilan hat Glück: Der Temperaturgradient zwischen Meer und 1500 m Höhe beträgt jetzt 1.26 Grad pro 100 Meter. Das ist komfortabel, der Vogel wird die ganze Nacht hindurch gut vom Aufwind getragen und verbraucht somit kaum Energie.

13. Oktober, morgens um etwa 8 Uhr geht die Sonne auf. Ein Mensch würde jetzt zu seiner Basis funken: “Houston, wir haben ein Problem!”

Der Wind weht jetzt aus West mit noch 30 km/h, die algerische Küste ist 95 km entfernt. Der Temperaturgradient zwischen Meeresoberfläche und 1500 m liegt bei noch 1.0 Grad pro 100 Meter. Das ist noch genug, um den Vogel zu tragen, aber in Richtung Küste wird das Wasser kälter und die Luft wärmer. Das erkennt man auch an einem Nebelfeld vor der Küste:

Was jetzt? Bei der durchschnittlichen Fluggeschwindigkeit eines Milans müssten jetzt noch etwa drei Stunden durch schlechte Sicht mit Seitenwind bis zur rettenden Küste zurückgelegt werden. Doch diese Küste kann der Vogel nicht sehen und so lässt er sich energiesparend einfach weiter vom Wind in Richtung Osten treiben. Jetzt kann man nur noch mutmassen: Wahrscheinlich erkennt unser Rotmilan-Weibchen irgendwann im Tagesverlauf im Nordosten bergiges Land, und sei es nur durch die Quellwolken, die darüber aufsteigen – ein Wunder der Natur, dass ein so junger Vogel diese Zeichen, die er aus seiner Heimat kennt, richtig deuten kann! Anders ist seine Richtungsänderung nicht zu erklären, denn die Windrichtung bleibt West bis Nordwest, würde ihn also zum viel weiter entfernten Sizilien bringen. Um 16:30 Uhr erreicht unsere Heldin die rettende Südpitze Sardiniens, nach insgesamt 30 Stunden und 950 Kilometer Flug über das offene Meer.

Dieses Beispiel zeigt: Auf den ersten Blick erstaunliche und wundersame Zugwege von Vögeln lassen sich mit einer ordentlichen Portion Recherche-Aufwand und meteorologischer Schulung erklären. Mit diesem Ziel wurde die Seite orniwetter.info ins Leben gerufen und wir hoffen natürlich, dass uns noch etliche besenderte Vögel die Gelegenheit dazu geben werden, Zusammenhänge von Wetter und Vogelzug besser erklären zu können. Herzlichen Dank an die Schweizerische Vogelwarte für das Zurverfügungstellen der Grafik und der Daten.

Finden Sie die Prognosen und Artikel von orniwetter.info nützlich und möchten sie nicht mehr missen? Da die Schaltung von aufdringlicher Werbung nicht nur viele Leser verärgert, sondern bei einer relativ wenig frequentierten Seite auch finanziell kaum etwas bringt, ist orniwetter.info als gemeinnütziges Projekt eines Kleinstunternehmens in einem schwierigen Marktumfeld auf freiwillige Unterstützung dringend angewiesen. Über den PayPal-Spendenbutton können Sie unkompliziert die Wertschätzung für diese Arbeit zum Ausdruck bringen und sichern somit den Fortbestand dieses kostenlosen Angebots. Ganz herzlichen Dank!

Falls Sie kein PayPal-Konto besitzen, können Sie direkt auf eines der angegebenen Konten unter den Kontaktdaten einzahlen.

kurt nadler am 28. Dezember 2020 um 10:33 Uhr

sehr interessant – ein greifvogel-nachtdurchflug!

und ide begleitumstände, insbesondere das meer, sowieso.

danke für die interessante analyse und beste grüße!

p.s.: wenn man nach den telematriedaten geht, muss es sich auf den mittelmeerinseln im winter greifvogelmäßig ordentlich abspielen, auch die mitteleuropäischen würgfalken sind am liebsten dort.